2. Wie stelle ich als Gläubiger einen Fremdantrag?

Um einen Gläubigerantrag zu stellen, können Sie sich an folgenden Hinweisen orientieren:

Wo und wie ist der Insolvenzantrag zu stellen?

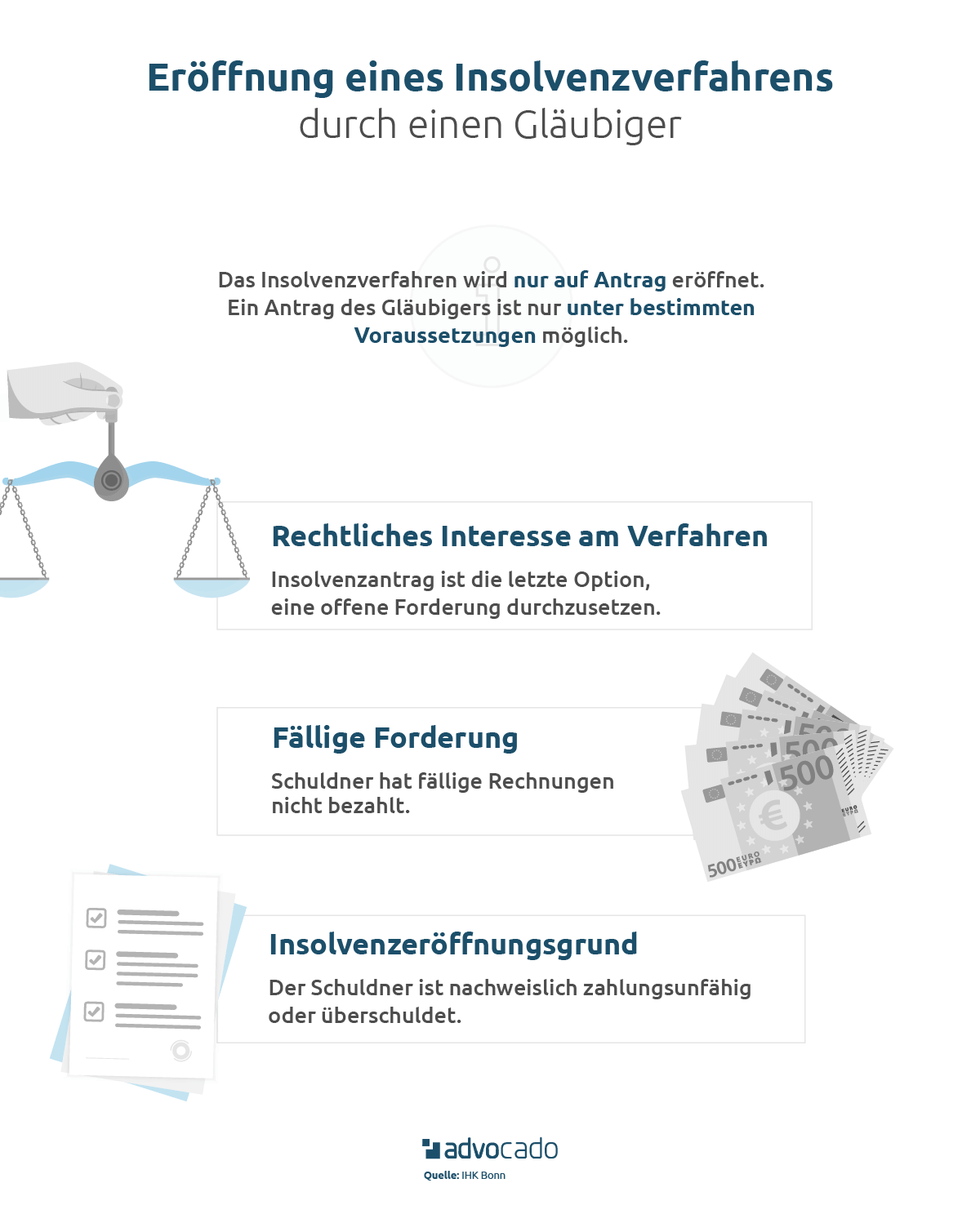

Ein Insolvenzantrag durch Gläubiger ist beim Amtsgericht am Wohnort des Schuldners zu stellen. Die Insolvenz lässt sich nur beantragen, wenn neben der fälligen Forderung ein Insolvenzeröffnungsgrund und ein rechtliches Interesse vorliegen. Das Amtsgericht lehnt hingegen Anträge ab, durch die der Gläubiger z. B. eine Ratenzahlung durch den Schuldner erzwingen will.

Für Insolvenzanträge durch Gläubiger stellen die zuständigen Insolvenzgerichte entsprechende Muster auf den Webseiten der Justiz des jeweiligen Bundeslandes zur Verfügung.

Der Antrag muss so ausgestaltet sein, dass er

- nachvollziehbar ist.

- zum Ausdruck bringt, dass der Gläubiger die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen den Schuldner ernsthaft beabsichtigt.

- sich auf das gesamte Schuldnervermögen oder ein bestimmtes Sondervermögen wie einen Nachlass bezieht.

- vollständige Angaben zu Gläubiger und Schuldner enthält (Name, ggf. Firmenbezeichnung, Adresse).

Hilfreich (aber nicht zwingend erforderlich) ist ein Handelsregisterauszug bzw. -nummer, wenn es sich bei dem Schuldner um dort eingetragene Kaufleute, juristische Personen oder Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit (z. B. GmbH) handelt.

Ist der Schuldner eine natürliche Person, ist der Gläubiger nicht verpflichtet, im Antrag die Art des Verfahrens (Regel- oder Verbraucherinsolvenz) anzugeben. Das Amtsgericht erwartet zudem keine Detailkenntnisse über Gläubigeranzahl und Verschuldungsstruktur des Schuldners.

Welche Kosten entstehen für Gläubiger?

Möchten Sie als Gläubiger ein Insolvenzverfahren gegen einen Schuldner erzwingen, müssen Sie die Kosten für das Verfahren über den Antrag zunächst selbst tragen. Stellen mehrere Gläubiger gemeinsam den Antrag, müssen sie gemeinsam für die Kosten aufkommen.

Diese Kosten entstehen bei einem Gläubigerantrag:

- Gerichtskosten: 0,5-Gebühr, mind. 150 Euro

- Kosten für Sachverständigen: pro Stunde 65 bis 80 Euro

- Kosten für Insolvenzverwalter: mind. 1.000 Euro (abhängig von der Insolvenzmasse)

Lehnt das Amtsgericht den Antrag ab, weil z. B. nicht alle Voraussetzungen erfüllt sind, muss der Gläubiger für die entstandenen Gebühren aufkommen. Gleiches gilt für Anträge, mit denen der Gläubiger den Schuldner zur Zahlung zwingen will – auf diese reagieren die Gerichte vermutlich mit einer kostenpflichtigen Abweisung des Insolvenzantrags.

Welche Risiken birgt ein Gläubigerantrag?

Ein Insolvenzantrag durch Gläubiger ist mit gewissen Risiken verbunden, weshalb er in der Praxis insbesondere für private Gläubiger nachteilig sein kann. Bevor Sie den Antrag stellen, sind daher folgende Risiken abzuwägen:

- Kostenrisiko: Sie müssen für Anwalts- und Gerichtskosten, ggf. für einen Verfahrenskostenvorschuss an das Gericht sowie als Zweitschuldner für die Kosten des Sachverständigen haften. Zwar haben Sie einen Anspruch auf Erstattung – weist das Gericht jedoch den Antrag mangels vorhandener Vermögensmasse ab, ist das Geld weg.

- Gefährdung des Vermögensinteresse: Natürliche Personen können einen Antrag auf Restschuldbefreiung stellen. Wird die Restschuldbefreiung erteilt, können Sie als Gläubiger im Verfahren leer ausgehen.

- Rechtsmissbrauch: Werden vorsätzlich falsche Angaben im Gläubigerantrag gemacht, hat der Schuldner das Recht, den Antragsteller dafür haftbar zu machen bzw. zur Verantwortung zu ziehen – z. B. aufgrund von falscher Verdächtigung, Kreditgefährdung oder übler Nachrede.

Kann ein Insolvenzantrag zurückgenommen werden?

Ja, Gläubiger können ihren Fremdantrag jederzeit bis zum sogenannten Entscheidungstag zurücknehmen. Werden die ausstehenden Forderungen beglichen, kann der Gläubiger den Antrag einseitig als erledigt erklären, um zu vermeiden, dass er für die Kosten des Verfahrens aufkommen muss.

Das Insolvenzgericht prüft dann, ob der Antrag bis zur Zahlung durch den Schuldner zulässig und begründet war.

3. Was passiert nach einem Gläubigerantrag?

Die Antragstellung zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens führt nicht sofort zur Eröffnung. Zunächst hört das Gericht den Schuldner an und stellt ihm den Gläubigerantrag schriftlich zu. Der Schuldner kann sich innerhalb einer vom Gericht festgelegten Frist zum Antrag äußern oder einen Eigenantrag stellen.

Kann er belegen, dass der Antrag nicht zulässig ist – weil er z. B. die fällige Forderung bereits beglichen hat –, weist ihn das Gericht als unbegründet ab. Falls nicht, eröffnet das Gericht das Verfahren.

Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Das Gericht leitet das Verfahren nicht von Amts wegen ein, sondern nur auf vorherigen Eröffnungsantrag – entweder auf Eigenantrag durch den Schuldner selbst oder durch einen Insolvenzantrag durch Gläubiger.

Zunächst hält das Gericht die Art des Verfahrens fest:

- Regelinsolvenz: Handelt es sich um ein zahlungsunfähiges Unternehmen oder Selbstständige, leitet das Insolvenzgericht ein Verfahren zur Regelinsolvenz ein – z. B. bei einer GmbH-Insolvenz.

- Verbraucherinsolvenz: Ist der Schuldner eine Person, die nicht selbstständig wirtschaftlich tätig ist, eröffnet es ein Verbraucher- bzw. Privatinsolvenzverfahren.

War der Schuldner früher selbstständig, kann er nur dann Privatinsolvenz anmelden, wenn sein Vermögen überschaubar ist, er weniger als 20 Gläubiger hat und keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen bestehen.

Entscheidung über Eröffnungsverfahren

Zunächst prüft der Richter, ob alle Voraussetzungen vorliegen, um ein Insolvenzverfahren zu eröffnen:

- Vorliegen eines zulässigen Eröffnungsantrages

- Vorliegen eines glaubhaften Eröffnungsgrundes

- Ausreichend Masse, um zumindest die Verfahrenskosten zu decken bzw. Möglichkeit der Stundung der Verfahrenskosten

Der Schuldner muss dem Gericht alle notwendigen Auskünfte erteilen, die es zur Entscheidung über den Antrag benötigt. Das Gericht kann einen Sachverständigen beauftragen, der die Vermögensverhältnisse ermittelt sowie einen vorläufigen Insolvenzverwalter einsetzen, der das übrige Vermögen sichert.

Anschließend beendet das Insolvenzgericht das Eröffnungsverfahren und entscheidet über den Eröffnungsbeschluss, d. h. über die eigentliche Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

Das Eröffnungsverfahren endet, wenn:

- Das Gericht den Insolvenzantrag als unzulässig zurückweist.

- der Gläubiger den Antrag zurücknimmt und eine übereinstimmende Erledigungserklärung über die Zahlung der offenen Forderung abgibt.

- das Gericht den Antrag mangels Masse abweist oder

- ein Eröffnungsbeschluss ergeht.

Ablauf des Insolvenzverfahrens

Lässt das Insolvenzgericht einen Eröffnungsbeschluss ergehen, leitet es damit das eigentliche Insolvenzverfahren ein und bestellt einen Insolvenzverwalter. Dieser verwaltet das Vermögen des Schuldners und entscheidet u. a. über das Fortbestehen von Verträgen. Insolvente Unternehmen führt er zunächst fort. Ziel ist es, das Vermögen zu verwerten und den Erlös an die Gläubiger zu verteilen.

Das Verfahren setzt sich aus folgenden Terminen zusammen:

- Berichtstermin: Entscheidung über Fortführung eines Unternehmens, Aufstellung eines Insolvenzplans, Beschluss der Gläubigerversammlung über Liquidierung und Verwertung des Vermögens.

- Feststellung der Forderungen: Anmeldung der offenen Forderungen durch Gläubiger in der Insolvenztabelle, Prüfung durch Verwalter im Prüfungstermin auf Rechtmäßigkeit und ggf. Einspruch durch andere Gläubiger.

- Verteilung: Erstellung eines Verteilungsverzeichnisses anhand der Insolvenztabelle, Verteilung des Vermögens an die Gläubiger.

- Schlusstermin: Begleichung der Forderungen in Höhe der ausgezahlten Quote beendet Verfahren, für restliche Forderungen können Gläubiger den Schuldner wieder in Anspruch nehmen (sofern Unternehmen und Vermögen noch existieren).